100 ans d'audace & d'innovation

historique

historique

En 2025, l'EPF célèbre son centenaire : 100 ans d’audace et d’innovation

En plein débat sur l'accès des femmes aux études supérieures, la jeune ingénieure Marie-Louise Paris ouvre la première école d'ingénieurs dédiée aux femmes : l’Institut électromécanique féminin hébergé au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) à Paris. Sa vision ? Former des ingénieures de haut niveau, en phase avec leur temps. Elle innove d'emblée avec une approche singulière : excellence académique, proximité avec l'industrie et vision humaniste de l'ingénierie.

Je me sentais taillée pour la lutte la plus âpre, toute de beauté, d’enthousiasme et d’action. Bien vite, je me rends compte des débouchés ouverts aux femmes, et de la contribution qu’elles sont susceptibles d’apporter à l’Industrie.

Dans cette perspective, je songe à les orienter, et pour cela, créer une école préparatoire à la carrière d’Ingénieur.

Projet audacieux, si l’on songe aux préjugés de l’époque, ce qui faisait dire à l’illustre savant Einstein : quelle triste époque où il est plus difficile de briser un préjugé qu’un atome.

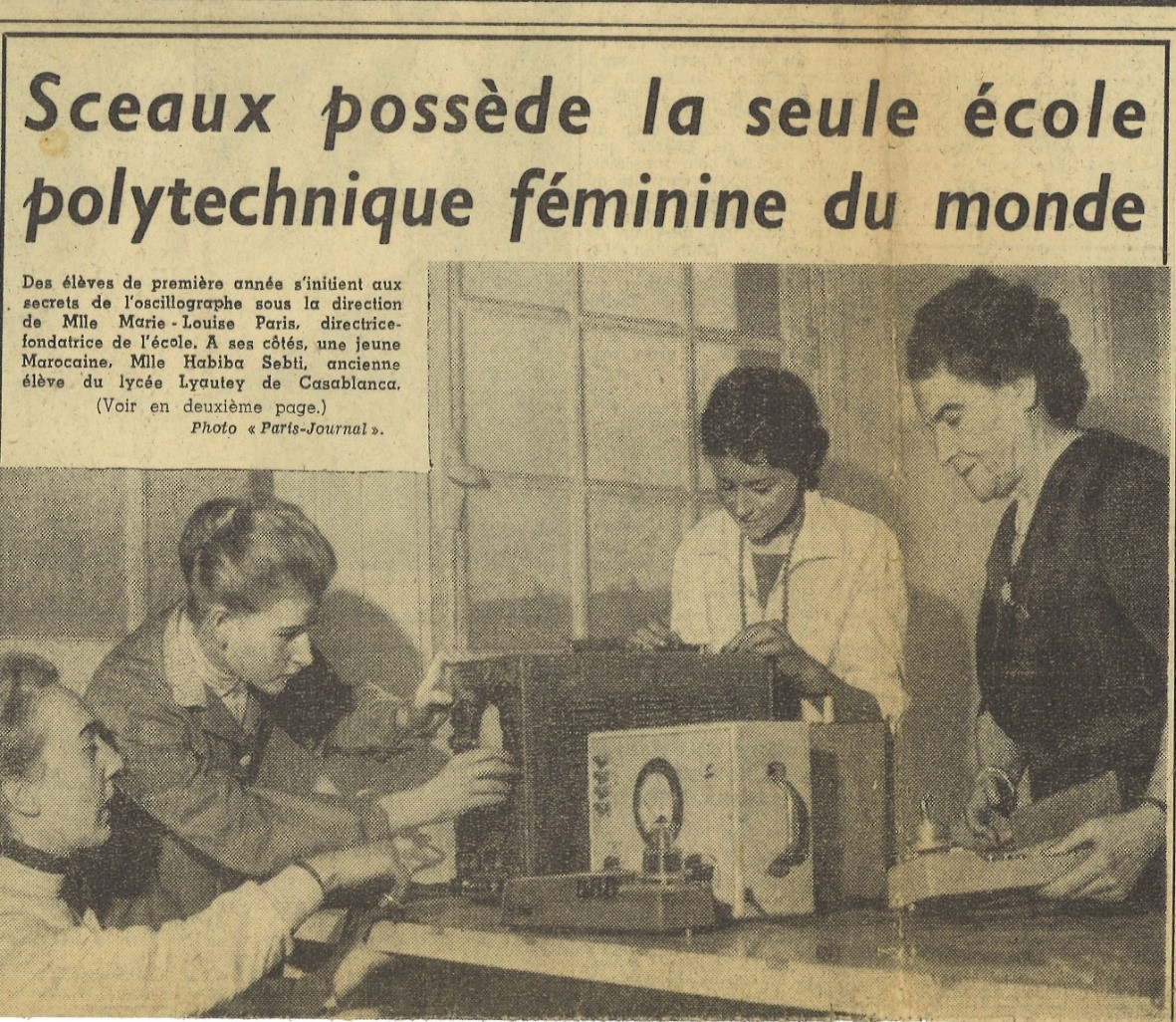

Marie-Louise Paris se distingue par sa capacité à anticiper les évolutions technologiques majeures. Dans les années 30, elle intègre l'aéronautique aux programmes de la désormais Ecole Polytechnique Féminine, et conçoit même un prototype d'avion de tourisme, le "Paris-France", présenté au Salon de l'Aviation en 1936. Dans les années 50, l'école est parmi les premières à développer l'enseignement de l'électronique. Grâce à sa ténacité et son esprit d’innovation, et malgré le contexte géopolitique et économique mondial, Marie-Louise Paris poursuit sa mission coûte que coûte : former les femmes à l’ingénierie. Elle achète une grande demeure à Sceaux et y héberge son école à partir de 1956.

Une décennie plus tard, Marie-Louise Paris innove une nouvelle fois en introduisant l'informatique dans ses cursus, bien avant la plupart des autres écoles d'ingénieurs. Ainsi, dès la fin des années 50, elle crée un cours de calcul matriciel, ancêtre de l’informatique, qui ne se donne dans aucune autre école. Jusqu’aux années 70, elle y formera plus de la moitié des ingénieures de l’époque en France.

Passée sous la direction de Colette Kreder, l'EPF prend un nouveau virage stratégique. Elle crée un service de mobilité étudiante internationale en 1986, initiative rare pour l’époque, qui permettra à des dizaines d’élèves d’aller se former en partie à l’étranger, notamment en Europe et aux États-Unis.

En 1991, Colette Kreder crée la Fondation EPF reconnue d’utilité publique, un statut unique qui consacre son rôle d’école engagée pour l’intérêt général et l’égalité des chances dans le milieu professionnel.

Etre un ingénieur de l’an 2000, c’est sortir de son hexagone et aller à la conquête du monde

L'école franchit une étape en s'ouvrant aux étudiants masculins. Cette décision reflète une conviction profonde : la diversité est source d'innovation et de progrès. L’EPF conserve cependant un engagement historique pour la formation des femmes ingénieures.

Gay Tischbirek, chargée de relations internationales de l’école, crée l’International Institute of Women in Engineering (IIWE) en 2001. Ce programme, financé notamment par l’UNESCO et de grandes entreprises, encourage les femmes à accéder aux métiers de l’ingénierie par le biais de séminaires d’information, colloques, forums de recrutement international.

Sous la direction d’Alain Jeneveau, l’école travaille aussi assidûment à développer des ententes avec le monde industriel et le milieu universitaire pour soutenir les jeunes qui souhaitent faire de la recherche.

La recherche me paraît indispensable en termes de formation à l'innovation : elle permet de former des ingénieurs créatifs

L'EPF poursuit sa dynamique pionnière sous la direction de Jean-Michel Nicolle : nouveaux campus à Troyes (2010) ainsi qu’à Montpellier (2012), création d'une cellule d'innovation pédagogique (2017), et ouverture d’une école sur le continent africain à Dakar, au Sénégal, EPF Africa (2022).

Passée sous la direction d’Emmanuel Duflos, l’EPF ouvre un campus à Saint-Nazaire en 2023 et s’engage pour l’entrepreneuriat étudiant et féminin, avec le lancement d'INCUBACT'HER en 2024 - premier incubateur imposant la mixité dans la gouvernance des startups, avec un espace, des outils et un accompagnement dédié à la création d’entreprise.

Campus de Troyes

Campus de Montpellier

Campus de Paris-Cachan

EPF Africa à Dakar

Pour son centenaire, l'EPF réaffirme sa vision d'avant-garde. Avec un objectif ambitieux : 50% d'étudiantes d'ici 2028, des programmes repensés autour des enjeux de l'IA et des transitions environnementales, et une recherche focalisée sur les grands enjeux sociétaux.

L’EPF innove en créant le ParityLab, une voix d’accès pour les jeunes femmes, initiative inédite en France dans les écoles d’ingénieurs.

Cette année exceptionnelle marquera également une nouvelle étape du développement de l’EPF avec l’inauguration de son quatrième campus à l’automne 2025, dans la ville de Saint-Nazaire.

Campus de Saint-Nazaire

L’EPF en 2025 c’est la rupture dans la continuité : engagement sociétal et innovation